【微科普】骨标志物筛查,预警骨质疏松症

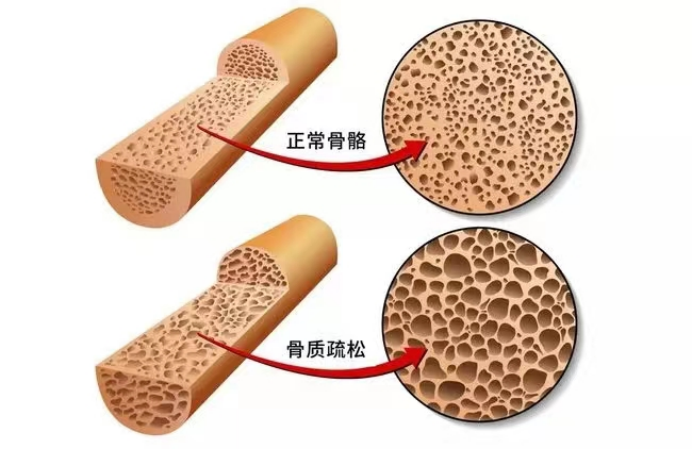

什么是骨质疏松?

骨质疏松是一种以骨量低,骨组织微结构损坏,导致骨脆性增加,易发生骨折为特征的全身性骨病。骨质疏松症初期通常没有明显的临床表现,如果不引起重视,随着病情进展,患者会出现骨痛,脊柱变形,甚至发生脆性骨折、致残致死等严重后果。

骨质疏松的致病因素有哪些?

1. 不可控因素

种族、增龄、女性绝经、脆性骨折家族史等。

2. 可控因素

1)不健康生活方式:体力活动少、阳光照射不足、吸烟、过量饮酒、钙和/或维生素D缺乏等。

2)疾病影响:包括糖尿病、甲亢等多种内分泌系统疾病、风湿免疫性疾病、胃肠道疾病、血液系统疾病、慢性肝肾疾病等。

3)药物影响:包括糖皮质激素、质子泵抑制剂、抗癫痫药物、芳香化酶抑制剂、促性腺激素释放激素类似物、抗病毒药物等。

哪些人群需要检测骨标志物?

• 具有不明原因慢性腰背疼痛的50岁以上女性和65岁以上男性

• 45岁之前自然停经或双侧卵巢切除术后女性

• 各种原因引起的性激素水平低下的成年人

• 有脆性骨折史的成年人

• 存在多种骨质疏松危险因素者,如高龄、吸烟、制动、长期卧床等

• 患有影响骨代谢疾病或使用影响骨代谢药物史者

• 采用IOF骨质疏松症一分钟测试题,只要其中有一题回答为“是”,即为骨质疏松症潜在风险人群

• 绝经后妇女OSTA指数≤-4者(OSTA指数=[体重(kg)-年龄(岁)]×0.2)

骨质疏松症相关实验室检测指标有哪些?

1.一般检查项目:血常规、尿常规、红细胞沉降率、肝和肾功能,血钙、血磷、血碱性磷酸酶、 25羟维生素D(25OHD)和甲状旁腺素(PTH)水平,以及尿钙、尿磷和尿肌酐等以评价骨代谢状态。

2.骨转换生化标志物:

1)骨形成标志物:血清碱性磷酸酶(ALP)、血清骨钙素(N-MID)、血清骨源性碱性磷酸酶(B-ALP)、血清Ⅰ型原胶原C-端前肽(P1CP)、血清Ⅰ型原胶原N-端前肽(P1NP)。

a)碱性磷酸酶(ALP)

ALP生理性升高见于儿童和孕妇,病理性升高见于肝胆疾病、佝偻病、骨质疏松、甲状旁腺功能亢进症等。

b)骨钙素(N-MID)

反应骨形成的特异性指标,升高则表示体内骨质合成速度较为旺盛,见于骨质疏松和甲状旁腺功能亢进症等疾病,降低则表明体内骨质合成速度较慢,可能和体内缺钙有关。该检测主要用于抗骨重吸收治疗(骨质疏松和高钙血症)的疗效评估。

c)血清骨源性碱性磷酸酶(B-ALP)

B-ALP来源于骨,能反映骨的活性,是骨形成的特异性标志物,血清B-ALP明显升高有助于儿童骨发育及骨科疾病的诊断,如骨质增生、骨质疏松、佝偻病、骨肿瘤、变形性骨炎(Paget’s骨病)等。

d)血清Ⅰ型原胶原N-端前肽(P1NP)。

骨形成过程中,Ⅰ型前胶原裂解为氨基端前肽(P1NP)、羧基端前肽(P1CP)和Ⅰ型胶原,P1NP和P1CP作为代谢产物能敏感反映全身骨形成状态。但因P1CP代谢快,且易受激素水平影响,故P1NP更能准确反映成骨细胞活性。主要用于绝经后女性骨质疏松症患者和Paget’s骨病患者的疗效评估。

2)骨吸收标志物:空腹2h尿钙/肌酐比值(Uca/Cr)、血清抗酒石酸酸性磷酸酶(TRACP)、血清Ⅰ型胶原交联C-末端肽(CTX)等。

a)空腹2h尿钙/肌酐比值(Uca/Cr)

反应尿钙排泄水平,间接反应骨代谢功能,可用于原发性骨质疏松症、佝偻病辅助诊断和疗效监测。

b)血清抗酒石酸酸性磷酸酶(TRACP)

是酸性磷酸酶同工酶的一种,是骨吸收标志物。升高见于原发性甲状旁腺功能亢进症、慢性肾功能不全、高转换型骨质疏松等。

c)血清Ⅰ型胶原交联C-末端肽(CTX)

骨吸收过程中,Ⅰ型胶原被破骨细胞分解,释放氨基端肽(NTx)和羧基端肽(CTx),CTx包含α-CTx及其异构体β-CTx,两者结构稳定,不会被进一步降解。其中β-CTx作为骨吸收标志物的研究更多, 是敏感而特异的骨吸收标志物。该检测可用于检测绝经期后妇女和骨质减少个体的抗骨重吸收治疗监测。

在上述检测指标中,PINP和CTX为原发性骨质疏松症诊疗指南(2022年)推荐检测指标,分别为反映骨形成和骨吸收敏感性较高的标志物。这两个指标具体作用包括:评估骨量丢失;预测骨折风险;骨质疏松症鉴别诊断;骨质疏松治疗疗效监测。

参考资料

[1]Wang O, Hu Y, Gong S, et al. Osteoporos Int, 2015, 26:2631-2640.

[2]中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 2022, 15(06):573-611.

[3]Vasikaran S., Eastell R., Bruyère O, et al. Osteoporos Int, 2011, 22(2), 391-420.

[4]中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 中华内分泌代谢杂志, 2021, 37(10):863-874.

[5]Gutierrez-Buey G et al. Clin Endocrinol (Oxf), 2019, 91(3): 391-399.

[6]原发性骨质疏松症诊疗指南(2022).中国全科医学杂志,2023,26(17): 1671-1691.

[7]中国健康促进基金会基层医疗机构骨质疏松症诊断与治疗专家共识委员会. 中国骨质疏松杂志, 2021, 27(7): 937-944.

[8]Leder et al. J Clin Endocrinol Metab, 2014, 99(5): 1694-1700.